近日���,我校生命科學學院孫偉教授團隊在草地全球變化生態學領域取得重要研究進展�����。團隊利用國際干旱研究網絡(Drought-Net)平臺��,分析了全球19個站點在極端干旱處理(百年一遇)下土壤有機碳(SOC)及其組分(顆粒有機碳POC和礦物結合有機碳MAOC)在1至5年內的變化特征,揭示了干旱對SOC及其組分影響的區域依賴性�,特別是POC和MAOC在不同干旱條件下的差異化響應���。相關成果以“Aridity drives the response of soil total and particulate organic carbon to drought in temperate grasslands and shrublands”為題����,發表于國際著名期刊《Science Advances》上(2024, Vol. 10, No. 40, eadq2654)���。我校生命科學學院史寶庫副教授為該論文的第一作者�����,孫偉教授為通訊作者。

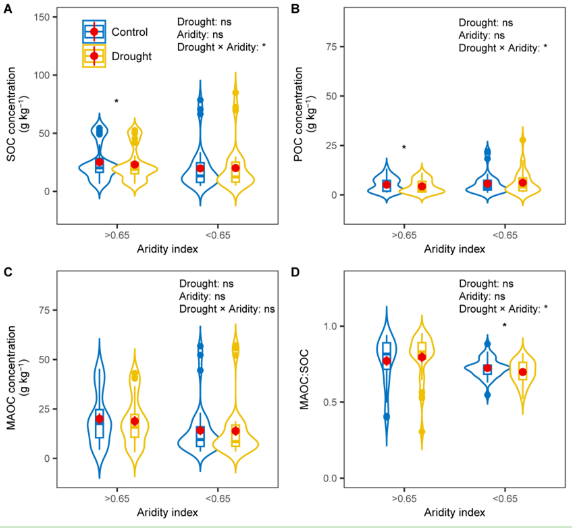

這項研究表明�����,在較為濕潤的地區(干旱指數大于0.65)�����,干旱導致SOC和POC濃度分別下降了7.9%(±3.9)和15.9%(±6.2)���,而對MAOC濃度則沒有顯著影響�����。相反����,在干旱地區(干旱指數小于0.65)����,干旱對SOC、POC和MAOC濃度均無顯著影響。研究還發現����,SOC對干旱的響應隨干旱梯度的變化而變化����,這與各站點年際降水變異和本底SOC濃度密切相關��。這一發現有助于深入理解干旱對生態系統碳循環的影響�����,也為預測生態系統氣候變化響應提供了科學依據�。此外,研究結果強調了干旱度指數在調控SOC響應中的關鍵作用�,為制定有效的生態保護和恢復策略提供了重要參考��。

近5年來,孫偉教授團隊結合多因子野外長期原位模擬實驗和溫室精確控制實驗�,圍繞全球變化(降水格局變化���、氮沉降)����、草地利用(放牧���、刈割)及二者交互作用背景下草地土壤元素循環過程����、植被生產力形成及穩定性和生態系統多功能性維持等方向開展了系統性研究,在Science Advances��、Ecology���、Functional Ecology��、Agricultural and Forest Meteorology���、Soil Biology and Biochemistry等國際知名期刊上先后發表高水平研究論文五十余篇����;這些成果的取得也標志著我校在草地全球變化生態學領域的研究達到了新的高度�。

圖1 干旱對土壤碳組分影響的全球分布實驗網絡

圖2 干旱指數調控(A)土壤有機碳(SOC)、(B)顆粒有機碳(POC)�、(C)礦物結合有機碳(MAOC)濃度和(D)MAOC/SOC比值對干旱的響應

圖3 松嫩草地全球變化多因子控制實驗平臺

文章鏈接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adq2654